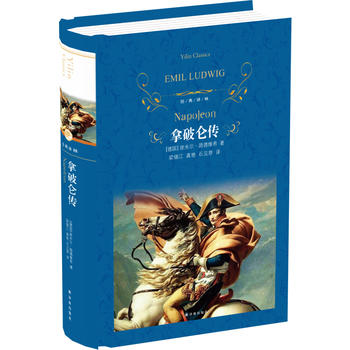

命 运总是趋向强劲有力者和施行暴力者,多年来奴性十足俯首帖耳地屈从于个别的人:恺撒、亚历山大拿破仑。因为命运钟情于具有自然元素般爆发力的人,他们和它 相似,都像捉摸不定的元素。但有时,在历史的长河中会有殊为罕见的瞬间,命运一时脾气乖张,突然献身于某个微不足道的人。命运之线会顷刻之间落入一个无足 轻重的人手里。这在世界史里可是最为令人惊奇的瞬间。重大责任的风暴把这样一些人卷入气势磅礴、豪迈壮阔的世界赌局之中,总使他们惊慌失措,而不是使他们 欢欣鼓舞。他们总是浑身战栗地把抛到他们手里的命运随手扔掉,只有在极为罕见的场合,才会有人使劲抓住机遇,使自己也随之节节高升。因为宏伟之事屈就卑下 之人只有一秒钟之久;谁若错过时机,永远不会再蒙眷顾。

维也纳会议的与会者轻歌曼舞,调情取乐,阴谋重重,争论不休。突然,消息传来,犹如炮弹霹雳轰鸣:拿破仑·波拿巴,这头套上锁链的雄狮,已经挣脱厄尔巴岛的囚笼。其他的信使接踵而至:拿破仑已占领里

昂, 已赶走国王。国王的部队高举战旗,情绪狂热地投到他的麾下,他已进入巴黎,进入推勒里宫。莱比锡会战和二十年杀人无数的战争全都白费。方才还连声抱怨、争 吵不休的各国大臣,仿佛被一只利爪抓获,全都聚集一堂,英国,普鲁士,奥地利,俄罗斯仓促中纷纷组建军队,以便再次击溃这个篡夺皇权的家伙。这次可要干净 彻底地把他击溃。皇帝们、国王们组成的合法的欧罗巴,从来没有比在这乍一受惊,迷惑之际更加团结一致。威灵顿从北方向法国挺进。普鲁士军队在布吕歇尔的指 挥下,从旁插入进行增援。在奥地利,施瓦尔称贝格武装起来,各路兵团纷纷进军。俄罗斯的军队作为预备队,拖着辎重,横穿德意志的疆土。

拿破 仑一眼就看到致命的危险。他清楚地知道,已经没有时间等待,不能听任这帮暴徒聚集起来。他必须在普鲁士人、英国人、奥地利人汇成一支欧洲军队,使他的帝国 彻底沦陷之前,把他们分成几块,各个击破。他必须迅速用兵。不然,他自己国内心怀不满之徒就会抬头。他必须在共和党人势力加强,和保皇党人结成同盟之前, 战胜联军。必须在两面三刀、捉摸不定的富歇f和他的对手及同类塔勒兰g联手,阴险狠毒地在他背后捅上一刀致他死命之前,就获得胜利。

他必须一鼓作气,利用军队高昂的士气、奔放的激情扑向他的敌人;每天都意味着损失,每一小时都危机四伏。于是他便孤注一掷,匆匆忙忙地把叮当作响的色子扔向欧洲最为鲜血淋漓的战场,扔向比利时。6月15日拂晓三点,拿破仑大军——目前也是他麾下唯一的军队——的先头部队,越过边界,16日在利尼城郊冲向普鲁士军队,把它击败。这是雄狮突破兽栏后发出的第一次猛击,可怕的一击,但并非致命的一击。普鲁士军队向布鲁塞尔撤退,这支军队遭受重创,但未被彻底消灭。

于是拿破仑准备第二次打击,对象是威灵顿。他自己不作喘息,也不给对方喘息的机会。因为每天都会给敌人带来增援部队。而他身后的法兰西,那血已流干、极度不安的法兰西人民必须捷报频传,才会如饮烈酒,醉意醺然。6月17日, 他率领全军直达加特布拉高地。他的敌人,那位沉着冷静、神经就如钢铁一样坚韧的威灵顿就在那里安营扎寨。拿破仑的设阵布局从未像这天这样缜密周全,他的军 令也从未像这天这样清晰明确:他不仅周密考虑了进攻的步骤,也考虑到他面临的种种危险,那就是,布吕歇尔的军队虽被击溃但未被消灭,可能会和威灵顿的部队 会师。为了阻止英、普两军会合,他分出一彪人马,亦步亦趋地追逐普鲁士军队,使得他们无法和英军接头。

拿破仑把追逐普军的这支部队交给格鲁 希元帅指挥。格鲁希是个中庸资质的人,正直坦诚、勇敢可靠,是位骑兵将领;久经考验,然而也仅仅是名骑兵将领而已。他不是一个像缪拉a那样骑在马上热血沸 腾、动人心魄的狂热斗士,不是像圣·西尔和贝尔济哀c一样的战略家,也不是像奈依d似的英雄。没有战士的护心铁甲修饰他的胸膛,没有神话点缀他的形象,没 有显而易见的特点使他得享荣誉,在拿破仑传奇的英雄世界里占有一席之地——只有他的不幸,只有他的厄运使他名扬四海。他南北征战,参加各个战役达二十年之 久,从西班牙打到俄罗斯,从荷兰打到意大利,慢慢地一直爬到元帅的尊荣地位,并非无功受禄,但也并无特殊建树。奥地利的枪林弹雨,埃及的炙人烈日,阿拉伯 人的锋利匕首,俄罗斯的严寒冰冻,把他的诸多前任全都一扫而空。德赛在马伦哥阵亡,克莱伯在开罗捐躯,拉耐在瓦格拉姆丧命。这元帅的最高尊荣,他并非凭着 冲锋陷阵赢得,而是二十年战争枪炮轰鸣,为他扫清了道路。

拿破仑清楚知道,格鲁希并非英雄,亦非战略家,而是一个忠诚可靠的军人,勇敢、冷 静。但是他手下的元帅有一半已埋首沙场,其余的元帅待在自己的庄园里安度晚年,情绪恶劣,没完没了地露宿战场,他们已不胜其烦。因而拿破仑被迫把进行决定 性行动的任务托付给一个资质平庸的军人。

6月17日上午十一点,在利尼之战获胜后一天,滑铁卢之战前一天,拿破仑第一次把独立指挥的大权交付给格鲁希元帅。

一 瞬间,就一天之久,生性谦逊的格鲁希,从等级森严的军队中脱颖而出,一跃进入世界历史。可是只是一瞬间而已,而这是什么样的一瞬啊!拿破仑下达的命令,措 辞清晰。他自己挥师扑向英国人之际,格鲁希的任务则是率领拿破仑大军的三分之一尾随普鲁士军队,紧追不舍。任务显然再简单不过,直截了当,不致误会;可是 也富有弹性,双刃锋利,犹如宝剑。因为在紧追敌军的同时,格鲁希还得时刻与皇上的主力部队保持联系。

这位元帅犹犹豫豫地接受了这道命令。他 从来也不习惯独当一面,独立指挥。他深思熟虑,却无独创精神,只有在皇帝天才的目光指示他该采取什么行动,他才感到踏实,才心里有底。此外,他感受到在他 背后,将军们对他极为不满;也许也感受到命运阴暗的安排。因而只有司令部就在附近,他才感到心安:因为他的部队和皇帝的主力部队只差三小时急行军的路程。

大雨滂沱之中,格鲁希辞别皇帝。他的士兵踏着泥泞不堪、又滑又软的泥土,慢慢地尾随着普鲁士人,或者至少是向着他们认准的方向缓缓前进,他们估计布吕歇尔和他的将士就在这个方向。

加犹之夜

北边袭来的滂沱大雨下个不停。拿破仑的师团在黑暗中拖泥带水地走来,犹如一群淋得精湿的畜群。每个人的鞋底上都粘着两磅重 的烂泥。没有过夜的地方,没有房屋。麦秸、谷草吸满了水,没法躺上去歇息。只好十几个士兵在瓢泼大雨之中挤成一堆,背靠着背直挺挺地坐着,勉强合眼睡觉。 皇帝自己也不休息,他像得了热病,神经紧张,浑身都不自在。因为天气恶劣,雨水犹如密不透风的帷幕,无法分辨周围地形。探子传来的报告都混乱不堪。他还不 知道,威灵顿是否已经应战,格鲁希那边没有发来关于普鲁士人的消息。于是他亲自在深夜一点,不顾倾盆大雨,沿着前哨一直走到英军炮击的射程之内,逼近英军 的阵地。英军露营地里不时透过浓雾亮起一道烟雾缭绕的稀薄亮光。拿破仑这时制定进攻计划。直到天光微微泛白,他才回到加犹的小茅屋里,这里是他简陋寒碜的 司令部。他收到格鲁希发来的最初几份报告,关于普鲁士人撤退的消息含糊不清,总算还有令人宽慰的允诺,他正对普鲁士人紧追不舍。雨渐渐停止,皇帝焦躁不耐 地在屋里踱来踱去,凝望着黄色的地平线,看远方是否逐渐显现出来,这就预示着决定性的一搏。

清晨五点,大雨完全停歇。他内心里的云雾也已消散,决心已定。他下达命令,九点整全军集合,准备冲锋。副官们纵马向各个方向驰去。不久,全队集合的鼓声隆隆响起。这时拿破仑才在他的行军床上躺下,睡上两个小时。

滑铁卢之晨

早 上九点。部队还没有全部集结。一连下了三天雨,地面水湿松软,部队的任何调动都很困难,炮兵受阻,难以跟进。好不容易才云开日出,阳光普照,但是风力强 劲。然而这次出现的可不是奥斯特利茨的太阳,光芒万丈,预示吉星高照,而只是北国的日照,阴惨惨地散发出暗黄的光芒。部队终于集合完毕。开战之前,拿破仑 再一次骑着他的白色骏马,检阅全军的队列。战旗上的老鹰和往常一样,在皇帝策骑走过时垂落致敬;骑兵战士杀气腾腾地挥动佩刀,步兵则把熊皮帽放在刺刀上, 高举枪支向皇帝敬礼。战鼓齐鸣,发出狂热的阵阵鼓声;喇叭吹响,向统帅发出激越欢快的号声。但是所有这些嘹亮的号音,隆隆的鼓声都被七万健儿的嗓子齐声发 出的惊涛骇浪般的雄壮的欢呼声“Vive l'Empereur!(皇帝万岁!)”所淹没。“皇帝万岁!”像震耳欲聋的滚滚雷鸣从团队上空越过。

拿 破仑统帅大军二十年,没有一次检阅比这最后一次阅兵更为壮观,更为热烈。欢呼声还在空中回荡,十一点——比预期的时刻晚了两个小时,足足晚了两个小时,招 致灾祸的两个小时!——命令已下达给炮手,炮击山丘,把那里的红衣士兵统统炸死。然后,奈伊元帅,这位“Le brave des braves(勇士中的勇士)”便率领步兵挺进。拿破仑的决战时刻开始。关于这次战役已有过无数次的描写,但是人们依然不厌其烦地阅读这场战役激动人心的 起起伏伏,胜败交织,进退互显。华尔特·司各特a作过场面恢弘、气势磅礴的描绘,斯当达尔b作过轶事趣闻般的叙述。由近及远,由远及近,从统帅观战的山 丘,从骑兵纵横飞跃的马鞍,都对这场波澜壮阔的战役作过细致入微的观察。这场战役是件艺术品,充满悬念和戏剧性;一刻不停地在恐惧和希望中变幻不定,突然 又转化为极度深重的灾难瞬间。一出真正悲剧的范例,因为在这个别人的命运之中,整个欧洲的命运也随之确定。拿破仑一生光怪陆离的烟火绚丽异常,犹如一支火 箭再一次直射九天之上,然后又挣扎着坠落下来,永远熄灭。